LUCIENNE, LECTRICE

volume

1

Etrange

destin pour ces livres. Je les ai sorti du purgatoire

lorsque nous nous sommes séparés de la maison familiale.

Ils dormaient dans des grands sacs au grenier depuis plus

de trente ans. Nous les avions déposés là au décès de ma

grande tante. Je ne crois pas que les avions garder pour

les lire, mais simplement parce que c’était ses

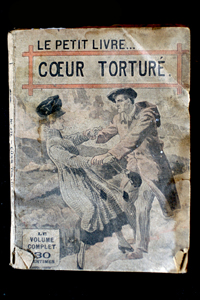

livres. De plus certains avaient des illustrations

vieillottes avec un certain charme. Je me souviens que dans

sa cuisine, ou régnait un joyeux désordre, Il y avait

entassé sur une table, des piles de journaux et de livres

en tout genre. Seule, Lucienne pouvait retrouver quelque

chose sur cette table. Derrière, en tendant le bras, on

pouvait atteindre une antique radio, qui diffusait les

épisodes de Zappy Max et les déambulations de «

l’ami Bartissol ». Elle avait toujours dans son

porte monnaie des capsules de Bartissol au cas ou…

je n’ai pas de souvenir de Lucienne en train de lire,

à l’exception des livres de messe, dont elle faisait

un usage intensif. Elle était surtout la reine du crochet,

réalisant de superbes napperons sans compter les jours sur

les draps et toutes sortes de lettres pour marquer le

linge. On peut supposer que dans cette vie pas toujours

facile, avec son garde chasse de mari, et toutes ses années

de veuvage, la lecture de ces livres moralisateurs, avec

happy end, lui a apporté un peu de douceur dans ce monde de

brute. En lisant certain passage, il est étonnant de

constater, qu’elle a connu des scènes décrites dans

ces livres. En effet, par sa proximité avec l’univers

du château de Boran, côté domestique, elle connaissait bien

les us et coutumes de ce milieu.

Lucienne avait un don pour l’organisation, elle

collectionnait les recettes de cuisine, soigneusement

découpées et collées bord à bord dans des cahiers. Je

n’ai pas de souvenir précis de sa cuisine, mais je me

souviens, du vin qui chauffait sur la petite cuisinière

dans la pénombre. Il y avait comme de la magie lors de

l’embrasement de l’alcool dans la casserole. A

ce moment là, j’étais pas loin de penser que Lucienne

avait quelques secrets de sorcière ! Elle possédait

également une sérieuse collection de chansons en tout

genre. Outre des partitions achetées dans le commerce, elle

avait de nombreux petits cahiers qui étaient gorgés

jusqu’au moindre espace de paroles ! Le plus

délicat, aujourd’hui, c’est de pouvoir relire

ces textes, écrits très finement au crayon ! Enfin

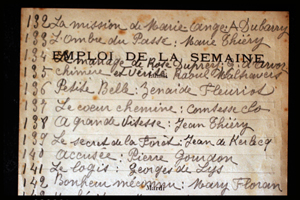

concernant les livres, elle avait mis en place des listing

répertoriant les auteurs et les titres des livres. Souvent

pour les plus gros volumes, elle prenait soin de les

recouvrir en utilisant du papier de récupération. En voici

donc, une modeste sélection, résultant d’un carottage

tout à fait aléatoire. Bonne

lecture…

Geneviève,

non, vous ne m’aimez pas !

- Comment pouvez-vous parler ainsi, Claude, quand

j’ai remis ma destinée entre vos mains ? J’ai

risqué sans hésité une aventure redoutable parce que je ne

voulais plus être désormais à un autre que vous.

- -Et pourtant vous refusez de m’appartenir !

- - Je veux conserver le droit de vous regarder sans rougir

de honte quand vous serez mon mari. Ne sentez-vous pas à

quel point il faut que j’ai confiance en vous pour

vous avoir suivi, moi si nerveuse et craintive, à travers

les solitudes de la montagne ? Il suffit que vous soyez

avec moi, je n’ai plus peur de rien.

- - Une femme suit toujours son libérateur. Je vous ai

affranchie d’un esclavage ? arrachée à un misérable

que les plus bas calculs ont seuls déterminés à vous

épouser et qui ne sait reconnaître ni votre nature

d’élite, ni même votre charme physique. Par moi

l’espoir vous est rendu…

- Je vous en ai de la gratitude. Prétendez-vous

m’obliger à vous en payer la dette ?...

Encore une fois, ma présence ne prouve-t-elle pas que je

vous aime ?

Non encore une fois elle prouve seulement votre horreur de

l’autre…de cet homme qui est votre mari et

auquel je porte une haine Féroce parce qu’il a eu le

droit de pénétrer votre chair. Il me semble que je deviens

fou, quand je pense qu’il a tenu votre corps entre

ses bras et que vous ne lui avait pas résisté…

- Ah ! taisez-vous, Claude, taisez-vous ! Je ne vous

croyais pas si cruel.

- -Je le suis moins que vous ! Votre corps était mon bien,

vous n’auriez jamais dû le livrer à un

autre…et aujourd’hui vous vous refusez, à moi

qui ai sur vous des droits supérieurs à tous les décrets

humains.

- Le respect même de notre amour, Claude, me commande de

refuser, et vous devriez être le premier à le comprendre ?

N’oubliez pas non plus que je suis mère…

Roman

inédit de Jean Petithugenin

Edition Ferenczi-1918

Possesseur

d’une fortune agréable, libres d’entraves , le

fils de son père était marqué par un mariage de convenances

bourgeoises et l’éducation d’une nombreuse

postérité. Mais le fils de sa mère n’avait pu

supporter l’idée d’un bonheur officiel et

légal, donc fade, aux côtés d’une jeune personne

présentée par ses parents, comme les demoiselles souhaitées

sur des pancartes manuscrites, à la devanture des

merceries.

D’ailleurs il ne s ‘estimait séduisant,

irrésistible, que dans ses songeries, quand il enlevait des

princesses sous son bras gauche, tandis qu’il

massacrait du bras droit, en même temps que du feu de ses

regards, une troupe d’estafiers apostés sous le

balcon par un père rigide ou un rival sans courage. Là, il

était Stéphane de pied en cap.

Dans le tran-tran journalier, il redevenait Ledoux,

manquait de confiance en ses mérites, n’osait aspirer

à d ‘ élégantes et jolies fiancées qu’il

eût convoitées de tout son cœur, et dédaignait celles

qui, selon lui, eussent pu l’accepter volontiers,

étant ordinaires et quelconques.

Au sortir du collège il avait cherché une carrière ou il

pût exercer ses facultés chevaleresques, il avait fait son

droit dans l’espoir de défendre un jour avec éclat,

de sauver, à la barre, la vie ou l’honneur

d’une jeune fille du peuple persécutée par le rejeton

déclassé d’une famille de la plus haute race, ce qui

se voit couramment. Entré chez un avoué, l’étude

aride d’un code dont les articles sont appréciés en

sens inverses dans les mêmes cas, par les mêmes tribunaux,

et surtout la barbarie d’un jargon de procédure

l’avait rebuté tout d’abord, car il

n’avait pas le don des langues étrangères.

Penchés sur les dossiers crasseux pleins de papiers timbrés

nauséabonds, la tête dans ses mains, l’esprit

chevauchant ses chimères, il lui arrivait de sursauter,

interpellé par un maître-clerc narquois.

Ledoux ! Hé ! Ledoux, où êtes –vous encore.

Parbleu, Ledoux était à sa place, assis devant le

« corbillard ». C’est ainsi qu’on

appelle, de par une ancienne tradition, le pupitre des

clercs amateurs.

Mais il écarait vite, avec une rancune ingrate dont il

avait honte, cette vision rendue pénible par l’idée

du mari, personnage qui prenait dans l’éliognement

une apparence fantastique et hostible, il oubliait, en

regardant Germaine, tout ce qui n’était pas

d’elle, et l’amére psychologie nous enseigne

qu’une joie n’tteint sa plus grande

intensitéqu’au prix d’ un léger remords.

Ce mois de juin s’écoula sous un ciel d’une

splendeur immuable, il osa un jour formuler une proposition

longuement méditée, et demanda timidement à la

marquise :

Philippe Maquet. Edition « petit écho de la mode »

Cette femme était la veuve en premières noces, du Comte de

Chandenay, remariée depuis dix ans avec monsieur de

Kervelen.

-Ainsi disait Georges, d’un accent exaspéré, vous

refusez de me venir en aide, de me sauver de la

misère ? C’est incompréhensible !

- C’est très sage au contraire, répartit froidement

Mme de Kervelen. Ce faisant je sauvegarde tes intérêts

futurs, ton avenir.

-Eh ! que me fait à moi cette sollicitude trop

éclairée, si elle me réduit à mourir de faim à trente ans

en pleine force, en pleine jeunesse, sous prétexte de

m’assurer de quoi vivre lorsque je serai vieux et las

de tout !

- C’est justement lorsque les années arrivent,

qu’il faut être assuré contre le malheur.

« d’ailleurs continua durement Mme de Kervelen,

en se levant hautaine, cessons une argumentation inutile.

Je ne veux, ni ne puis te donner les cent mille francs que

tu sollicites de ma pitié maternelle. Si j’avais la

faiblesse de t’accorder ce subside, sans le

consentement préalable de Mr de Kervelen,

j’encourrais son blâme justifié. De plus ce serait te

fournir bénévolement les moyens de commettre, sans doute,

de nouvelles folies.

- Oh ! le temps des folies est passé, ma mère ;

depuis quelques années j’ai souffert et j’ai

appris à vivre.

-Oui en dévorant les cinq cents mille francs qui te sont

échus de la succession de ton père, en moins de six ou sept

ans.

-A ce prix là, on peut apprendre à vivre ; les leçons

coutent cher !

- Ce sont celles que t’ a données, sans doute, ton

cher cousin, Jacques de Roberville, ce débauché !

- Ma mère, je vous en prie ne parlez plus de ce passé très

proche encore, et pourtant si loin de mon esprit. Je ne

vois plus Jacques de Roberville, j’ai compris, bien

que tardivement , peut-être, combien sa fréquentation

m’était nuisible.

-Ah ! voici un premier aveu.

-Oh ! je pourrais en faire d’autres ; je

connais mes tords et je n’ai pas la lâcheté de

vouloir les dissimuler. Si je suis revenu ici, en ce

château qui fut mon berceau, avec l’intention

d’implorer de votre tendresse maternelle un secours

indispensable, ce n’est plus pour le jeter bêtement

sur le tapis vert des tripots ou pour le gaspiller en

folies. Non, j’ai maintenant le désir très sincère de

réparer mes fautes de jeunesse. Je voudrais trouver, avec

l’aide de ces cent mille francs, une situation

industrielle ou commerciale.

- Un Chandenay, commerçant, ce serai joli ! jeta Mme

de Kervelen, d’un accent méprisant.

-Ma mère le travail n’est pas déshonorant.

- Il ne me plait pas de discuter de cette opinion, encore

moins de me prêter à la réalisation d’idées aussi

déplacées chez un homme de ta naissance.

-Alors vous refusez de me venir en aide ?

-Absolument.

Vous êtes une mauvaise mère !

…L’aurore succède à la nuit ; sa lumière

efface les ténèbres, endort les douleurs, engendre la vie,

et crée le bonheur !

Croyez et espérez, mes enfants !...

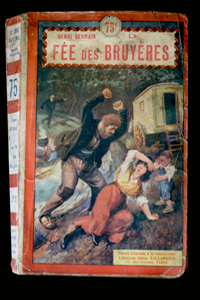

Henri

Germain, la Fée des bruyères.

Société d’éditions jules Tallendier

paris.

-Je

croyais que vous n’aviez jamais quitté ce petit coin

de province, mademoiselle ? Cependant vous paraissez

fort instruite…

- J’ai été élevée jusqu’à seize ans chez les

Bénédictines de Saint Jean, tout prés d’ici, où les

études sont poussées très fortement sous l’impulsion

d’une abbesse remarquablement douée. Ici dans mes

rares moments de loisir je travaillais encore… Mais

il ne faudrait pas penser trouver en moi

l’instruction moderne, si étendue, si variée,

ajouta-t-elle avec un sourire, sourire timide et délicieux,

qui communiquait à sa physionomie un charme inexprimable.

- Oh ! je n’y tiens pas, je vous assure !

dit-il avec vivacité. On bourre nos jeunes filles modernes

de connaissances de toutes sortes, mais, bien souvent

qu ‘en reste-t-il ?

Moi !, vous plaisantez ! comment

voulez-vous ?... Je serais absolument

incapable…

Elle savait en effet, par ce que lui en avaient dit Mme

d’Oulignies et la femme du notaire, ce qu’était

la saison des chasses au château d’Arnelles :

une suite ininterrompue de réceptions fastueuses, de

distraction mondaines, de sports en tout genres, qui

réunissaient à Arnelles la société la plus aristocratique

et la plus élégante.

- Ce n’est pas du tout mon avis, riposta-t-il

tranquillement. J’ai constaté que vous étiez une

remarquable maîtresse de maison, que la domesticité était

conduite par une main très ferme, que tout marchait à

merveille dans votre intérieur. Il en sera de même,

j’en suis persuadé, lorsque nos hôtes seront là.

D’ailleurs le maitre d’hôtel, le chef et la

femme de charge vous faciliteront bien votre tâche par

l’habitude qu’ils ont de ces réceptions. Ma

sœur Claude qui viendra passer, je l’espère,

deux mois près de nous, vous aidera de très bon cœur,

et pour les petits détails de code mondain qui vous

gêneraient, je serai toujours à votre entière disposition.

Elle le regardait avec un si visible effarement qu’il

ne put s’empêcher de rire.

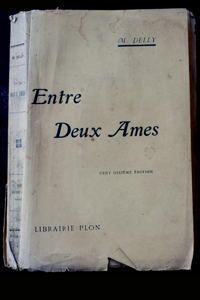

M

Delly : Entre deux ames.

Librairie Plon. Paris

Déposé au ministère de l’intérieur en

1913.

_

Lorsque

la porte se rouvrit devant une nouvelle visiteuse, une

jeune femme de silhouette élégante dont le voile de grand

deuil, le teint décoloré, les yeux soulignés de larges

meurtrissures, racontaient une douleur récente, doublée

peut-être de l’inquiétude du lendemain.

La secrétaire avait beaucoup souffert dans sa vie déjà

longue de veuve et de mère, crucifiée par la guerre, et

peut-être à cause de cela, compatissait-elle, mieux

qu’une autre, aux misères de toutes sortes sur

lesquelles chaque jour, elle se penchait. Tout de suite

elle eut pitié, et, se soulevant, dans un geste

d’accueil, elle dit à l’arrivante :

Madame, veuillez vous asseoir, vous m’exposerez

ensuite l’objet de votre visite.

L’inconnue s’assit. Elle avait des manières

aisées. Pour celle qui l’observait et qui avait connu

naguère les obligations, inhérentes aux femmes de grands

chefs, il était clair qu’elle appartenait à un milieu

distingué.

Pauvre enfant ! soupira le prêtre, vous avez souffert

encore. Ne vous plaignez pas… La douleur, quand elle

est bien acceptée, est pour nos âmes, le meilleur des

remède. Beaucoup ne le comprendront point… Ils la

fuient ou la brave… Ils ne l’acceptent pas

comme une rédemption…

- J’ai été de ceux-là.

- et maintenant ?

- J’éprouve l’impression d’avoir devant

moi, comme le matin dans la montagne, un rideau de

brouillard rose qui me laisse l’espérance que le

soleil le percera, et alors je ne m’abandonne plus à

ma peine…

- Celle-ci, peu à peu, vous fait connaître les vraies

valeurs de la vie. Et je ne m’en étoone point. La

douleur en effet lorsqu’elle est bien supportée,

détruit en nous ce qui doit mourir, pour que grandisse la

grâce.

Les mains que Françoise joignait sur son petit sac,

frémissaient imperceptiblement. Elle sentait en elle un

dernier espoir trop fou, trop humain, sur lequel elle ne

voulait pas s’appesantir. Devrait-elle mourir

aussi ?

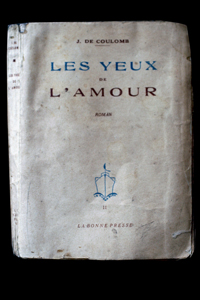

J de Coulomb : Les yeux de l’amour.

Illustrations de Jean Aujame.

Maison de la bonne presse/Paris