COMMUNE DE PARIS, LA

SEMAINE SANGLANTE

21 au 28

MAI 1871

Quand

la foule aujourd'hui muette, comme l'océan

grondera,

Qu'à

mourir elle sera prête, la Commune se

lèvera.

Nous

reviendrons foule sans nombre, nous viendrons nous serrant

les mains.

La

mort portera la bannière ; le drapeau noir crêpe de sang

;

Et

pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel

flamboyant.

Louise

Michel, mai 1871

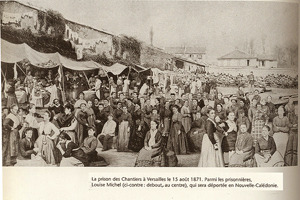

30 000 insurgés seront tués dont 3 500 fusillés dans

Paris sans jugement, 1900 le seront cour de la Roquette et

plusieurs centaines au "Mur des fédérés" du

Père-Lachaise.

40

000 prisonniers seront internés, dans les pires conditions,

sur des pontons flottants et dans des places et enceintes

fortifiées.

10

137 personnes dont 657 enfants, 47 de 13 ans et 26 de 12

ans et moins, seront condamnées aux travaux forcés, à la

déportation dans une enceinte fortifiée, à un

emprisonnement de moins d'un an ou de plus d'un an et, pour

les mineurs, à la détention en "maison de

correction".

35

conseils de guerre improvisés siégeront encore pendant deux

ans pour "juger" toutes les personnes

arrêtées.

"20

000 hommes, femmes, enfants tués pendant la bataille ou

après la résistance à Paris et en province ; 3000 au moins

morts dans les dépôts, les pontons, les forts, les prisons,

la Nouvelle-Calédonie, par l'exil ou les maladies

contractées pendant la captivité ; 13 700 condamnés à des

peines qui, pour beaucoup, ont duré neuf ans ; 70 000

femmes, enfants, vieillards privés de leur soutien naturel

ou jetés hors de France ; 107 000 victimes environ, voilà

le bilan des vengeances de la haute bourgeoisie". (P.O.

Lissagaray "Histoire de la Commune de

Paris")

"Dimanche

matin, sur plus de 2000 fédérés, 111 d'entres eux ont été

fusillés et ce, dans des conditions qui démontrent que la

victoire était entrée dans toute la maturité de la

situation". (G. Gallifet, général

Versaillais).

"Quand

les hommes rendent leurs armes, on ne doit pas les

fusiller...cela était admis. Malheureusement, sur certains

points on a oublié les instructions que j'avais données". (

Mac-Mahon, maréchal nommé par Thiers commandant de l'armée

de Versailles).

"On

tuait partout, on tuait sans trêve. C'était le délire du

massacre, et ces sanglantes saturnales allaient se

prolonger pendant quatre jours à la lueur des maisons

enflammées. C'est par milliers que les cadavres des

"fusillés en masse" s'entassaient dans les rues des

Abbesses, Lepic, des Poissoniers, au Moulin de la Galette,

au Château-Rouge. Le 28 mai on vidait l'immense fosse

commune creusée au milieu de la place. Les cadavres, à

moitié décomposés, étaient chargés dans des tapissières.

Tous les spectateurs étaient pleins d'effroi. Une jeune

fille qui assistait à ce spectacle dit : j'en ai vu bien

d'autres, dans un trou on a fourré 150 gardes nationaux".

(Récit d'un témoin)

"Le

cadavre est à terre mais l'idée est debout". (Victor Hugo,

parlant de la Commune).

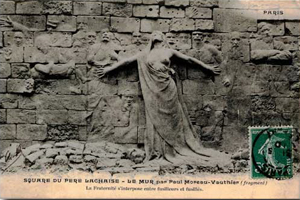

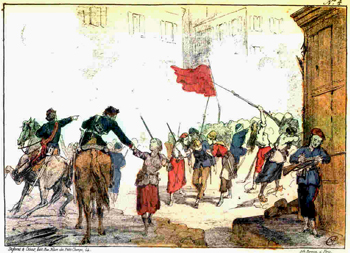

Le

26 mai, le général

s'emparait du faubourg Saint-Antoine et parvenait au

pied du cimetière du Père-Lachaise, où se tenait "la

vieille garde"des fédérés, ceux qui préféraient la mort à

la fuite. Ceux qui ne s'étaient pas fait tuer sur leurs

canons encloués furent adossés à un mur de ce cimetière,

qui devait acquérir une si lugubre célébrité, et

impitoyablement massacrés.

Le

28 mai cette proclamation était affichée sur les murs de

Paris :

"

travail et la sécurité vont

renaître.République

française. Habitants de Paris L'armée de la France est

venue vous sauver. Paris est délivré. Nos soldats ont

enlevé, à quatre heures, les dernières positions occupées

par les insurgés. Aujourd'hui la lutte est terminée ;

l'ordre

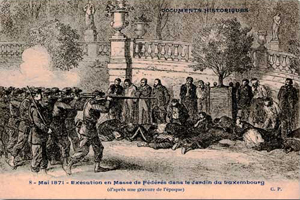

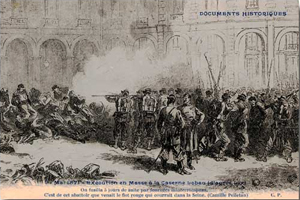

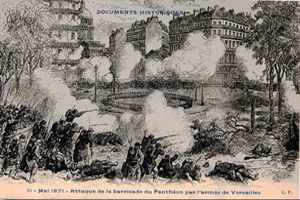

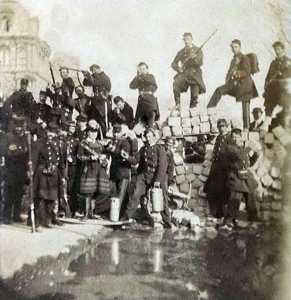

images de

la répression

la

répression fut atroce et démesurée (…).

Les vainqueurs s’efforcèrent de sauver les apparences

en établissant des cours martiales (…) mais les

excès de la répression furent tellement évidents que

personne ne crut sérieusement que les lois du pays étaient

respectées".

"Lorsqu’ils avaient conquis un quartier, les soldats,

quelque fois avec l’aide de la police, procédaient à

des perquisitions… (…) Ces opérations furent

suivies de milliers d’arrestations arbitraires et

d’exécutions sommaires… ".

Ce déchaînement "ne fut pas le fait d’une soldatesque

incontrôlée… (…) Les soldats restèrent sous

le contrôle de leurs officiers même si les partisans de

Versailles essayèrent parfois de soutenir le contraire pour

justifier certains excès".

"Les pires excès de l’armée furent exécutés sur des

ordres venus d’en-haut".

"J’ai vu fusiller à la barricade du faubourg

Saint-Antoine une femme qui avait son enfant dans les bras.

L’enfant avait six semaines et a été fusillé avec la

mère. Les soldats qui ont fusillé cette mère et son enfant

étaient du 114ème de ligne. On l’a fusillée pour

avoir dit : "Ces brigands de Versailles ont tué mon

mari". On a fusillé la femme d’Eudes, enceinte de

sept mois. Elle avait une petite fille de quatre ou cinq

ans qui a disparu. On la dit fusillée aussi. À la petite

Roquette, on a fusillé environ deux mille enfants trouvés

dans les barricades et n’ayant plus ni père ni mère".

(Témoignage de Marie Mercier, extrait des archives de

Victor Hugo).

Hommage aux communards, la Semaine Sanglante

Travail photographique

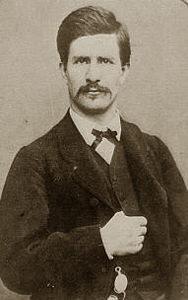

Théophile Ferré

Théophile Ferré

Au cours de ce procès, Ferré refuse de se défendre.

Cependant, accablé de calomnies, il rédige une lettre dans

laquelle il se défend, mais que le tribunal ne lui

permettra pas de lire. Il est condamné à mort le 2

septembre 1871 et exécuté, en même temps que

Louis Rossel

et le

sergent Pierre Bourgeois

au camp de

Satory

à

Versailles

le 28 novembre.

Louis Rossel

Louis Rossel

Louis

Rossel ne souhaitant pas prendre le pouvoir total,

démissionne avec éclat, mais ne fuit pas la Commune.

Certains membres du Comité de Salut public (notamment Pyat)

veulent sa mort tandis que d'autres le considèrent comme

leur seul espoir. Rossel reste à Paris, caché dans un hôtel

du boulevard Saint-Germain. Il préfère être « du côté

des vaincus, du côté du peuple

Les Versaillais l'arrêtent, le jugent deux fois. La famille

nîmoise de Louis-Nathaniel, des étudiants parisiens, des

notables de Nîmes, de Metz, de Montauban, des protestants,

Victor Hugo le colonel Pierre Denfert Rocherau et de

nombreux intellectuels le défendent, en vain. Adolphe

Thiers propose à Louis Rossel de le gracier s'il s'exile à

vie. Il refuse, voulant assumer ses responsabilités, ne

voulant pas trahir son pays et ses convictions ni soulager

la conscience de Thiers.

Il est fusillé le28 novembre 1871, à l'âge de vingt-sept

ans, au camp de Satory en même temps que Théophile Ferré et

le sergent Pierre Bourgeois.

D'un point vue juridique, la sentence était pourtant

illégale et constituait une erreur judiciaire. Son

exécution était, pour Adolphe Thiers, motivée

politiquement : « Il fallait faire un

exemple. »

Jean-Baptiste Millière

Jean-Baptiste Millière

ll

soutint la Commune de Paris lorsqu’elle

s’imposa en mars 1871 et il se trouvait dans la

capitale lorsque commença la guerre entre la Commune et le

gouvernement versaillais.

Il ne prit pas part aux hostilités et se trouvait chez son

beau-père, rue d’Ulm, voisine du Panthéon lorsque les

Versaillais reprirent Paris. Il est arrêté le 26 mai. Par

ordonnance du général de Cissey , le capitaine Garcin le

fusilla en le forçant à s’agenouiller sur les marches

du Panthéon exécution sommaire illégitime en raison de son

immunité de parlementaire. Sa veuve fut néanmoins déboutée

dans son procès intenté contre Garcin, promu général, par

le tribunal qui se déclara incompétent. Ses dernières

paroles furent « Vive

l’humanité ! ».

Jaroslaw Dombrowski

Jaroslaw Dombrowski

Officier

polonais, quartier-maître dans l'armée russe, il prépara à

l'insurrection de 1863contre

la Russie,

fut condamné à la déportation en Sibérie,

s'évada pour la France

où

il combattit en tant que général de la

Commune

de Paris Chargé

de la défense de celle-ci, il mourut sur les barricades.

Le 22 mai,

au plus fort de la bataille des barricades, un témoin

raconte qu’on voit Dombrowski sur son cheval noir

conduisant, rue de Rivoli, un bataillon qui chante le Chant

du départ à l’assaut de l’ennemi. Le 23, il est

mortellement blessé sur la barricade de la rue Myrrha, et

décède à l’hôpital Lariboisière. Son corps est

transporté au Père-Lachaise, où il sera inhumé,

« revêtu

de son uniforme et enveloppé dans un drapeau

rouge ».

Sur le chemin du cimetière, à la Bastille, ses camarades de

combat lui rendent un dernier émouvant hommage, ainsi

rapporté par l’historien

Lissagaray :

« Les

fédérés de ces barricades avaient arrêté le cortège et

placé le cadavre au pied de la colonne de Juillet. Des

hommes, la torche au poing, formèrent autour une chapelle

ardente et les fédérés vinrent l’un après

l’autre mettre un baiser au front du

général. »

Illustration de la portée de l’exemple Dombrowski,

plus de soixante ans plus tard, pendant la guerre

d’Espagne, son nom sera donné à une unité polonaise

des Brigades internationales.

Yves Housson

Charles Delecluze

Charles Delecluze

Lors

de l'entrée des Versaillais dans Paris, il en appelle le 24

mai à une guerre des quartiers : « Place au

peuple, aux combattants aux bras nus ! ». Le

lendemain, 25 mai, désespéré, il ne fera rien pour éviter

la mort sur une barricade au Château-d'Eau, ne voulant en

aucun cas « servir de victime ou de jouet à la

réaction victorieuse ». Considéré comme en fuite bien

que mort, il sera condamné à mort par contumace en1874.

Le

30 mars, il est élu membre de la Commune, il donne sa

démission de député. Lors de l’entrée des versaillais

dans Paris, il appelle le 24 mai à une guerre des quartiers

et déclare « place au peuple, aux combattants aux bras

nus ! » Le lendemain, 25 mai, il est découragé et

désespéré, il ne fera rien pour éviter la mort. Il est

frappé mortellement sur la barricade du

Château-d’Eau, ne voulant en aucun cas « servir

de victime ou de jouet à la réaction victorieuse. Ses

luttes incessantes pour la démocratie et la République, son

courage et sa volonté farouche, malgré les épreuves, lui

vaudront le surnom de « Barre de fer ». Sa

sépulture est une concession gratuite par arrêté

préfectoral en date du 19 janvier

1883.

Gustave Flourens

Gustave Flourens

Le

18 mars 1871, il rejoint le mouvement insurrectionnel de la

Commune de Paris. Flourens est élu membre de la Commune par

le XIXe arrondissement.

Il est nommé général et chargé de la défense de Paris.

C’est un des chefs les plus actifs de la révolte.

Dans une sortie contre les troupes versaillaises au matin

du 3 avril, il est tué dans un corps à corps à Chatou alors

qu’il était désarmé par le capitaine de gendarmerie

Desmarets, d’un coup de sabre qui lui fend la tête.

Ce militaire très courageux sera juge de paix à la Garnache

en Vendée et protégé par le comte de Baudry d’Asson.

Mais

l’homme reste plein de courage. Lors de

l’offensive précipitamment organisée par la Commune

le 3 avril,

en réponse aux premières agressions et atrocités

versaillaises, ses hommes de la 20e légion

occupent l’aile droite de l’armée communarde.

Leur avancée est spectaculaire : de Neuilly à

Asnières, Bois-Colombes, Rueil puis Chatou et Bougival,

conquis après de vifs combats.Versailles n’est plus

qu’à quelques kilomètres. Mais Flourens s’est

isolé, les autres colonnes communardes n’ayant pas

connu le même succès. Il faut ordonner la retraite. Pour sa

part, Flourens ne s’y résigne pas. Lui et Cipriani

s’attardent avec quelques hommes dans une petite

auberge où un parti de gendarmes versaillais les surprend.

Flourens doit se rendre après un court combat. Reconnu, il

est assassiné d’un coup de sabre à la tête par un

capitaine versaillais auquel Thiers donnera la Légion de

déshonneur !

Raoul Rigault

Raoul Rigault

Raoult

Rigault fut tué d'une balle dans la tête par un officier

Versaillais le 24 mai 1871 à l'angle de la rue Royer

Collard et de la rue Gay-Lussac. ll avait pour l'occasion

revêtu son uniforme d'officier de la garde nationale qu'il

ne mettait jamais. Son corps resta exposé plusieurs jours

sur place et fut livré à l'ignominie.

Emile Duval

Emile Duval

Extraits

du Journal Officiel de la République française sous la

Commune

Mort du général Duval

La Vérité publie le récit suivant d’un témoin qui a

vu mourir le général Duval :

« Les généraux Duval, Henri et près de 1000 gardes

nationaux avaient été cernés dans la redoute de Châtillon,

et contraints de mettre bas les armes. Jusqu’à ce

qu’un tribunal quelconque eut statué sur leur sort,

ils étaient prisonniers de guerre, c’est-à-dire

sacrés.

Les fédérés ont été conduits entre deux rangs de soldats

jusqu’au petit Bicêtre, petit groupe de maisons

situées sur le rebord de la route de Choisy à

Versailles ; un combat très vif a eu lieu ici le dix

sept septembre, une grande fosse surmontée d’une

croix noire indique l’endroit unique où les victimes

de cette journée ont été enterrées.

C’est à cet endroit que le général Vinoy, arrivant de

Versailles avec son état-major, rencontra la colonne des

prisonniers ; il donna l’ordre de

s’arrêter, et, descendant de cheval :

Il y a parmi vous, fit-t-il, un Monsieur Duval qui se fait

appeler général ; je voudrais bien le voir.

C’est moi, dit Duval, avec fierté en sortant des

rangs.

Vous avez aussi deux chefs de bataillon avec vous ?

Les deux officiers désignés sortirent des rangs.

Vous êtes d’affreuses canailles, dit Vinoy, vous avez

fusillé le général Clément Thomas et le général

Lecomte ; vous savez ce qui vous attend. Capitaine,

reprit le signataire de la capitulation de Paris,

s’adressant au commandant de l’escorte, faites

former un peloton de dix chasseurs, Monsieur, passez dans

le champ à côté.

Les trois officiers de la Commune obéirent simplement, ils

sautèrent un petit fossé, suivi du peloton funèbre. Le

général et le commandant furent acculés contre une petite

maisonnette qui, ironie du sort, portait sur sa façade

l’inscription suivante : Duval, horticulteur.

Le général Duval et ses compagnons d’armes ont mis

eux-mêmes habit bas, et deux minutes après ils tombaient

foudroyés, aux cris de : Vive la

commune !

Pierre Bourgeois

Pierre Bourgeois

Il

prend part à quelques combats contre l'armée de Versailles.

Il réussit à sortir de Paris mais il est arrêté le 28 juin

à Semur-en-Auxois. Ramené à Versailles, il est emprisonné,

jugé et condamné à mort le 4 septembre 1871. Son recours en

grâce est rejeté le 23 novembre. Il est fusillé en même

temps que Louis Rossel et Théophile Férré au camp de Satory

à Versailles le 28 novembre.

Eugéne Varlin

Eugéne Varlin

Le

1er

mai,

Varlin, comme la majorité des internationalistes, s'oppose

à la création du comité de salut public et signe le

manifeste de la minorité Pendant laSemaine Sanglante, il

tente en vain de s'opposer à une exécution d'otages, rue

Haxo et participe aux combats à Beleville.

Le 28 mai, au dernier jour de la Semaine sanglante,

terrible répression menée par l'armée des Versaillais,

Eugène Varlin, reconnu par un prêtre rue Lafayette, est

arrêté et amené à Montmartre où il est lynché, éborgné par

la foule et, finalement, fusillé par les

« lignards ».

52 femmes fusillées

52 femmes fusillées

"Le

jeudi 25 mai 1871 alors que les gardes nationaux

abandonnaient la barricade de la rue du Château-d'eau, un

bataillon de femmes vint en courant les remplacer. Ces

femmes, armées de fusils, se battirent admirablement au cri

de : "Vive la Commune!". Nombreuses dans leurs rangs,

étaient des jeunes filles. L'une d'elles, âgée de dix-neuf

ans, habillée en fusilier-marin, se battit comme un démon

et fut tuée d'une balle en plein front. Lorsqu'elles furent

cernées et désarmées par les versaillais, les

cinquantes-deux survivantes furent fusillées."

LES FEMMES

« Les femmes

et les enfants sont l’avant-garde de l’ennemi,

on doit les traiter comme tels... »

Adolphe Thiers

Louise Michel

"Dans

l’aube qui se levait on entendait le tocsin ;

nous montions au pas de charge, sachant qu’au sommet

il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions

mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre.

Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines

heures sont l’avant-garde de l’océan humain...

La butte était enveloppée d’une lumière blanche, une

aube splendide de délivrance. La troupe fraternise avec le

peuple, l’insurrection gagne Paris quartier par

quartier, surprenant à la fois le gouvernement et le Comité

central..."

Louise

Michel

Christine Dargent / Nathalie Lemel

Elisabeth Dmitrieff

Fille

illégitime d'un officier tsariste, Elisabeth Dmitrieff est

née en 1851 dans la Province de Pskov. Elle milite très

jeune dans les cercles socialistes de Saint-Petersbourg. En

1868, elle émigre en Suisse où elle participe à la création

de la Section russe de l'Internationale Ouvrière (fondée à

Londres en 1864). Déléguée à Londres elle se lie Karl Marx

qui l'envoie en mission d'information à Paris en mars 1871,

comme représentante du Conseil général de

l'Internationale.. Âgée de vingt ans, elle devient avec

Nathalie Lemel, une des animatrices les plus actives de

l’union des femmes pour la défense de Paris et les

soins aux blessés (fondée le 11 avril 1871 dans la Salle

Larched, 79, rue du Temple). Membre du Comité Central de

l'Union des Femmes, elle s'occupe surtout de questions

politiques et plus particulièrement de l'organisation des

ateliers coopératifs. Elle prend activement part sur les

barricades du Faubourg Saint-Antoine, aux combats de rue de

la Semaine Sanglante (21-28 mai 1871). On ignore comment

elle réussit à échapper aux troupes versaillaises, à

s'enfuir de France et à regagner la Russie en octobre 1871.

Elle y épouse un condamné politique afin de lui éviter la

peine de mort. Elle le suivra en déportation en Sibérie où

elle terminera ses jours en 1910.

Quand

la foule aujourd'hui muette, comme l'océan

grondera,

Qu'à

mourir elle sera prête, la Commune se

lèvera.

Nous

reviendrons foule sans nombre, nous viendrons nous serrant

les mains.

La

mort portera la bannière ; le drapeau noir crêpe de sang

;

Et

pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel

flamboyant.

Louise

Michel, mai 1871

Cantinières sur les

barricades

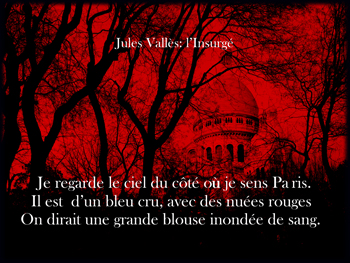

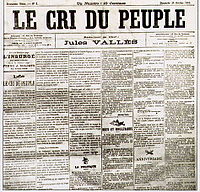

JULES

VALLES

Aux

morts de 1871

À

TOUS CEUX qui, victimes de l’injustice sociale,

prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent,

sous le drapeau de la Commune, la grande fédération des

douleurs,

Je dédie ce livre.

Jules VALLÈS.

Le

11 juin 1832, naissance de Jules VALLES au Puy-en-Velay

(Haute Loire).Journaliste,

membre de la Commune, propagandiste libertaire et

écrivain.Très

tôt révolté, il prend part à l'agitation révolutionnaire de

1848 à Nantes (où il est renvoyé du lycée) puis il se rend

à Paris. En décembre 1851, il essaie de s'opposer au coup

d'Etat en tentant de soulever le peuple. De retour à

Nantes, son père (qui ne partage pas ses idées) le fait

interner dans un asile. Il n'en sera libéré que trois mois

plus tard, suite aux efforts d’Arnould et Ranc. A

Paris, il se passionne pour les idées de Proudhon, mais à

la suite d'une conspiration contre l'Empereur, il subit une

peine de prison durant l'été 1853. Après divers métiers il

devient journaliste, et publie ses premiers textes. Le 1er

juin 1867, il lance l'hebdomadaire "La Rue" qui s'entoure

de plumes et d'artistes célèbres, de Zola à Courbet. Mais

après 6 mois de parution, le journal est interdit. Vallès

subit, fin 1868, un nouvel emprisonnement à cause d'un

article. De 1869 à 1871, il lancera successivement

plusieurs titres de presse "Le Peuple", « le

Réfractaire », "La Rue" et à partir du 22 février 1871

« Le cri du peuple » qui devient le journal de la

Commune.Cosignataire,

en janvier 1871, de "L'affiche rouge" (appel à

l'insurrection), c'est tout naturellement qu'il devient, le

26 mars 1871, membre de la Commune. Partisan de la

minorité, il s'opposera au Comité de Salut Public. Il

combat sur les barricades durant la Semaine

Sanglante » puis parvient à se réfugier en Angleterre.

Condamné à mort, il ne rentre à Paris qu'à l'amnistie de

1880, il y publie à nouveau, en 1883 (aidé par sa fidèle

collaboratrice Séverine), "Le Cri du peuple", où s'y

s'expriment blanquistes, guesdistes et libertaires. Entre

temps, ses romans autobiographiques "L'enfant", "Le

bachelier" et "L'insurgé", ont été édité sous pseudonyme.

Un dernier roman "Les blouses", sortira avant sa mort qui

survient, après une maladie, le 14 février 1885, (un mois

après l'attaque du journal par deux soudards de la

police).Son

enterrement rassemblera des dizaines de milliers de

personnes, et donnera lieu à des affrontements.

Je

n’ai aucun souvenir du moment où ces livres sont

arrivés entre mes mains, pendant les années lycée. Pourquoi

ceux-ci, je n’avais pas beaucoup d’intérêt pour

le XIXème en général et sa littérature en particulier. Je

me souviens m’être ennuyer ferme sur le bouquin de

Zola « Au bonheur des dames » et avoir réussi

l’oral de français sur un poème de Leconte de Lisle

ou il évoquait les bœufs blanc, écrasés par la

lumière blanche du soleil. Cela avait certainement touché

mon coté rural ! La découverte des nouvelles sombres

de Maupassant et des romans de Barbey D’Aurevilly

seraient pour bientôt. Il semble bien que ce qui a

déclenché la lecture c’est avant tout le graphisme de

la couverture, ou l’on pouvait voir le visage de

l’écrivain au trait avec un fond rouge pour le volume

trois, avec le titre « l’Insurgé »chez

Garnier Flammarion poche. Sans oublié

« l’enfant » et le « bachelier ».

Jules Vallès fait parti de ces gens que l’on aimerait

rencontrer. On ouvre l’Enfant, on passe au Bachelier

sur la lancée et on ferme l’Insurgé avec les yeux

embués, sonné . C’est comme une comédie italienne de

la bonne époque on passe du rire aux larmes et vice versa

en découvrant la vie de Jacques Vingtras . Lorsqu’il

s’éteint il murmure « j’ai beaucoup

souffert ». Il n’y pas de lamentation mais une

écriture vive, moderne, mordante avec une dose de violence

et un humour plein de désespoir…